刘志丹与黄埔军校

发布时间: 2021-07-29

序言

今年是中国共产党成立100周年。为进一步推动中共党史学习教育,传承建党精神,赓续红色基因,弘扬黄埔精神,坚守爱国初心,深切感悟中国共产党苦难与辉煌交织的百年奋斗史,从党史中感悟共产党人的初心和使命、汲取前行的力量,以高度的历史自觉和深沉的爱国情感,凝聚起爱国奉献的强大力量,浦江和声微信公众号近期推出“讲述情缘品读初心”——中国共产党人与黄埔军校主题专栏。

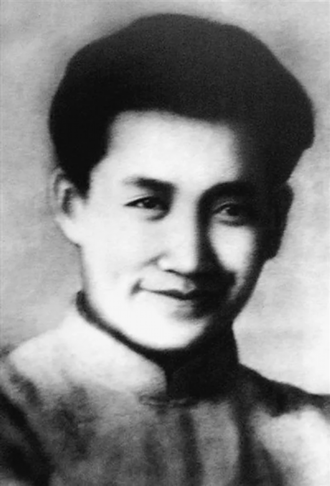

他是美国记者斯诺笔下的现代侠盗罗宾汉,他是毛泽东亲笔题词赞誉的“群众领袖民族英雄”,他是老一辈无产阶级革命家习仲勋心目中的“好领导、好战友、好朋友”,他就是伟大的无产阶级革命军、军事家,西北革命根据地和西北红军的主要创建人——刘志丹。

刘志丹,名景桂,字志丹。1903年10月出生于陕北保安县(今志丹县)金丁镇一个秀才之家。20世纪初,土地贫瘠、交通不便的陕北,政治黑暗,经济萧条,以军统政,割据自重,税多无数,民众负担日重,军阀中饱私囊。青少年时期的刘志丹,目睹家乡饿殍遍野、民不聊生的凄惨景象,在进步思想的不断熏陶下,萌发了改造社会、复兴中华的愿望。

1922年,刘志丹考入陕北联合县立榆林中学。榆林是陕北的政治、经济、文化中心。这时的榆林中学在爱国人士杜斌丞主持下,改革校政,提倡进步思想,聘用了共产党人魏野畴、李子洲等任教,各种新文化、新思想广泛传播,进步的革命组织,如学生自治会、共进社、社会主义青年团、中国共产党支部等相继建立。刘志丹在榆林中学学习期间,深受魏野畴、李子洲等共产党员的熏陶和影响,如饥似渴地阅读《向导》《新青年》《共产党宣言》等进步书刊,对共产主义产生了坚定的信仰。1924年,他成为陕北社会主义青年团的第一批团员,1925年转为共产党员。在党的教育培养下,刘志丹很快就成为学生运动的领袖和坚定的共产主义者。刘志丹被选为榆林中学学生会会长,积极组织宣传队上街下乡进行宣传活动,在同军阀和进行文化侵略的外国传教士的斗争中,充分显示了他的魅力和才能,写戏词、歌词、演戏演说,情绪激昂,非常具有感召力。刘志丹担任社会主义青年团支部委员时,上海“五卅”惨案消息传到学校,他代表学生会致电西安、上海、北京等地学生会表示声援,组织学生上街示威游行。他被选为陕北各中学学生会代表出席在三原召开的陕西省学生代表大会和共进社第二届代表大会,虽因路途不便延误了学代会只参加了共进社的会议,被选为该会审查委员会委员。刘志丹为大会的题词表达了他坚定的理想信念和对未来的憧憬:“共进!共进!同志引着被压迫民族向帝国主义者进攻!不惜牺牲,杀开血路!前途自有光明与幸福!”刘志丹同志的理想信念一经确立,就坚如磐石,始终如一。他坚定地表示:“入党就是要为自己的信仰奋斗到底。作为一个人来说,奋斗到底,就是奋斗到死。”

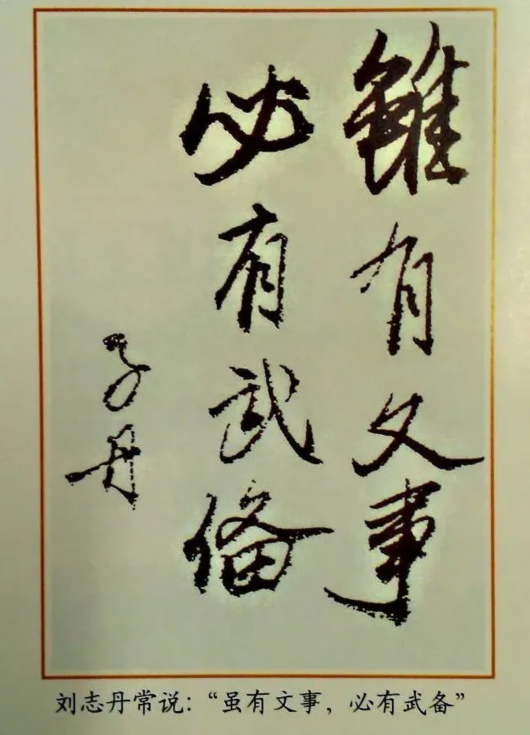

刘志丹手书

1925年秋,广东正处在中国革命的高潮时期,党组织决定选派一批优秀青年到黄埔军校学习,刘志丹积极响应组织号召,欣然奔赴大革命中心广州,投考黄埔军校。他说:“古人云‘虽有文事,必有武备’,对付军阀,没有军队怎么行?我服从党的决定,今后就当一个革命军人”。临行前,同学们慷慨激昂地朗诵起刘志丹的《爱国歌》为他壮行,“黄河两岸、长城内外,炎黄子孙再不能等待。挽弓持戈,驰骋疆场。快!内除国贼,外抗强权,救我中华万万年。”

黄埔军校从第三期开始,实行入伍生制度,规定学生入学后,必须接受为期3个月的入伍生教育,经过考试合格,才转为正式学生。刘志丹到达广州,首先进入黄埔军校第四期入伍生队。当时,第四期入伍生很多,不仅有全国各地的投考者,还有来自朝鲜、越南等国的学生,校方为加强入伍生工作,专门设立入伍生部,专职管理有关事宜,由方鼎英任入伍生部部长。当时正值广州国民政府第二次东征,黄埔军校肩负的任务空前繁重。故入伍生入校伊始,就分别被派赴各地,执行驻守惠州、卫戍广州、警戒江门等任务。刘志丹初到广州,对南方一派热烈的革命气象感到欣喜和振奋。但他是个北方人,初来乍到,水土不服,对广东各种生活习俗也不适应,患了疟疾,险些丧命。医生和学校劝其休学,他不愿意放弃这次难得的机会,仍顽强地坚持学习,从不懈怠,终于克服了水土不服的困难。

1926年3月初,入伍生教育结束,刘志丹顺利通过升学考试,正式成为黄埔军校第四期学生,刘志丹给自己定了一条准则:走最艰难的路,挑最重的担子,过最热烈紧张的生活。这时,黄埔军校由“陆军军官学校”改名为“中央军事政治学校”。新的校章除铸有“青天白日”外,还铸有镰刀、斧头、步枪和地球的图案,寓有工人、农民、士兵三结合以及世界革命的意义。学校更名,说明学校在重视军事知识和军事训练的同时,突出了政治课的教学。学生通过政治课学习,思想认识提高很快。3月8日,军校举行第四期开学典礼,2650名新生参加了典礼。本期设步兵(两个团)及政治、经理、炮兵、工兵等科。刘志丹被编在步科第1团第2连,后转为炮兵科。

当第四期开办时,因教职员和学生中共产党员的增加,中共黄埔支部改为中共黄埔特别支部,同时设黄埔党团,以领导黄埔军校中党的工作。第一期毕业生杨其纲任特别支部书记,军校政治部副主任熊雄任党团书记,恽代英、安体诚、杨其纲任党团干事。在第四期的学生中,李鸣珂、伍中豪、王世英、陈毅安、霍步青、陆更夫、袁国平、李运昌等等,都是共产党员。刘志丹经常与他们联系接触,积极参加党组织举行的各项活动。其中王懋廷(又 名王德三)是北京大学学生,1923年曾被党组织派到陕西绥德等地工作,与刘志丹当时的老师李子洲等创建了绥德、榆林和延安的共产党和青年团的地方组织。王懋廷作为黄埔军校政治教官,又成为刘志丹的老师,他在军校所编写和讲授的《帝国主义大纲》,给刘志丹留下了很深的印象。

当时,中共广东区委军委每周都在农民运动讲习所召开党的积极分子会议,讲解新的形势和党的工作任务。刘志丹经常自己花钱乘坐电船,赶赴广州市内参加这样的会议,不仅学到许多新知识,而且还结识了一批党内的优秀人士。陈赓是湖南湘乡人,1922年就加入了共产党,1923年底到广州,进入大元帅大本营军政部陆军讲武学校。1924年5月,考入黄埔军校第一期。陈赓是中共黄埔特别支部的候补干事,中国青年军人联合会的骨干成员,在第四期步科第一团第七连任连长。刘志丹虽然不在他的连队,但两人经常在一起,刘志丹向陈赓请教和学习军事,也谈论社会问题。他常常被陈赓热情开朗的性格和生动有趣的谈话所吸引,对陈赓的学识、胆略和为人十分敬佩。刘志丹所在的第一团第二连连长孙树成,是黄埔一期的毕业生,他是一位有胆有识、朝气蓬勃的青年军官。孙树成对二连全体学生要求特别严格,上课、室外军事训练、执行任务、平时生活全按军事化管理。刘志丹在孙树成身上学到了雷厉风行、一丝不苟、兢兢业业的工作作风。刘志丹在黄埔军校还认识了唐澍,并与其成为好朋友。唐澍,字东园,河北易县人,1924年考入黄埔一期,在黄埔加入了中国共产党,是中国青年军人联合会会员。黄埔一期毕业后,唐澍任广州农民运动讲习所军事教官,省港罢工委员会纠察队总教练,纠察队模范支队长,并参加了两次东征。唐澍能武能文,交友广泛,经常写些文章在报刊上发表。刘志丹虚心向唐澍学习,还向他请教广东地方上的许多事情。

刘志丹在黄埔学习期间,周恩来任黄埔军校的政治部主任。当时,周恩来只有26岁,他富有创造性的工作能力,显露出他不凡和超群的才华。他在军队行军作战中建立了一整套政治工作制度,对提高军队的素质和战斗力十分重要。他在军队中设立政治部,设党代表,要求官兵一致,军民平等团结。像这样的军队政治工作,在中国的历史上不曾有过,这是中国共产党在领导军队政治工作方面所作的最早尝试,靠这种制度使军队精神面貌为之一新。1926年10月,刘志丹在国民军联军第四路军马鸿逵部任党代表兼政治处少将处长时,就是借鉴周恩来的军队政治工作经验,在对马家军的整训中得以应用,把一贯是“大官压小官、小官打士兵、士兵欺百姓”军纪不严、队伍涣散的乌合之众,整训得军容军纪焕然一新。在解围西安、东出潼关、会师中原、策应北伐战争中,部队行动迅速,作战勇敢,得到老百姓的拥护。周恩来做人做事的风范以及他的工作能力,让刘志丹十分敬佩,他虽 然没有直接得到周恩来的教诲,但是军校的政治教育和宣传工作,使刘志丹亲身体验到周恩来在工作中表现出的雄才大略,他从周恩来身上学到了许多宝贵的知识和经验,在他后来开创陕甘边革命根据地的斗争中得到了很好的继承和发扬。

1926年,为打倒北洋军阀,统一中国,广州国民政府举兵北伐。7月9日,国民革命军誓师北伐典礼在广州东校场举行,刘志丹参加了那次盛典。是年10月,军校第四期毕业,10月4日举行毕业典礼,各科毕业生共2274 人。刘志丹在黄埔军校学习只有短短的半年时间,但他充分利用一切学习机会,学军事、学政治,学习别人的长处,在周恩来、王懋廷、恽代英等共产党人的影响下,进一步坚定了共产主义理想信念,系统地掌握了军事知识和技能,为以后创建西北革命根据地和红军奠定了思想和理论基础。从这里开始,他在中国共产党的指引下,矢志不渝地沿着武装斗争的道路前进,成为一名中国工农红军的杰出将领。

综合《刘志丹的故事》《刘志丹纪念文集》等整理。