【黄埔日历】1924年11月30日,黄埔军校第1期学生毕业

发布时间: 2023-11-30

1924年11月30日,黄埔军校第1期学生毕业。当日午后1时,校长蒋介石对第1期全体毕业生训话,其要旨主要讲述本校开办以来的重要情况,军校官生都要打破生死关头,吃苦耐劳,切勿请示兵卒。

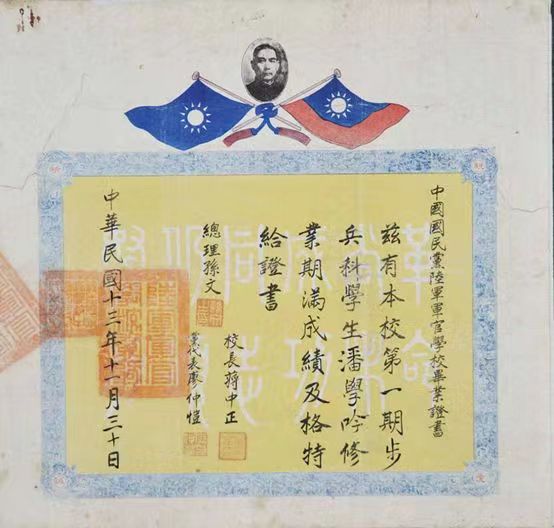

黄埔军校第1期毕业证书

军校第1期学生毕业考试完毕,及格者456人(不含第6队),分发见习,宣布毕业,为“修业期满成绩及格”学生颁发《毕业证书》。蒋先云以“学术两科冠于全校”的优异成绩取得第一名,毕业后被任为军校政治部上尉秘书兼任军校教导团第1营第2连党代表。本期第6队学生因由军政部讲武堂转校而来,继续完成课程,推迟至两个月后毕业。原本期第5队学生因入校晚,编入第2期,故此时的第5队是第2期学生队号。第1期毕业生共计635人(含第6队),去向大致分为四部分:(1)大部分派往新成立的教导团担任连党代表、排长、班长或司务长、文书等职务,旋及开赴东征前线。(2)部分留校派到第2期学生队当区队长。(3)部分派往海军、工人纠察队、农民自卫军等机关或军队出任政治工作和教练工作。(4)挑选长于英、德、法语的学生10人到大元帅府,在由德国顾问主办的航空学校学习空军。第1期学生毕业时,还选派了30多名毕业生组织了机关枪训练班,由苏联顾问担任教官,训练班结束后,绝大多数也都分到教导团任职。第1期学生在11月宣布毕业,但直到次年5月才发给毕业证书,6月第3期快要举行开学典礼的前几天才正式补行毕业式。第1期学生毕业之时,第2届中共黄埔支部宣布成立,以杨其纲为书记,余洒度为组织干事,周恩谓、周逸群为宣传干事,王逸常、麻植为候补干事。

蒋先云

军校第1期学生的最大特点是名将云集。在校时期,他们曾随孙中山出师韶关准备北伐,继又调回广州参加平定商团之战。在孙中山“党治军队”理论指导下,本着“早出人才,快出人才”方针,入校学习训练半年多,即告毕业分发军队。毕业后,大多留在军校教导团第1、第2团组成的校军,担任连、排、班长,或派入革命政府中的工人纠察队、农民自卫军和海军舰艇供职。此后他们在投入广东革命政府两次东征和统一广东的历次战斗中,战无不胜,愈战愈强,崭露头角,逐次委以军事重任,成为中国国民党“党军”、国民革命军的重要骨干,成为国共两党早年革命武装的核心和中坚。黄埔第1期毕业生有许多后来在国共两军中担任重要职务,如共产党员徐向前、陈赓、周士第、阎揆要、袁仲贤、彭明治、曾希圣以及蒋先云、胡焕文、曹渊、左权、刘云、陈启科、黄锦辉、冯达飞、李谦(隆光)、孙一中、傅维钰、杨其纲、李之龙、赵自选、黄鳌、王尔琢、王泰吉、王逸常、唐震、彭干臣、刘畴西、许继慎、蔡升熙、吴展、何章杰、梁锡古、魏孟贤、肖方、董朗、贺声洋、冷相佑、张伯黄、伍文生、金仁先等,还有陈明仁、侯镜如、廖运泽、李奇中、郑洞国等著名起义将领;国民党军方面的如胡宗南、冷欣、曾扩情、杜聿明、王敬久、王叔铭、桂永清、关麟徵、张耀明、黄杰、李仙洲、刘戡、刘咏尧、陈大庆、张镇、罗奇、袁朴、袁守谦等一大批高级将领。黄埔第1期毕业生最后在世者为孙元良(著名演员秦汉之父),享年106岁。

黄埔军校第1期学生毕业合影