【走进中国共产党人与黄埔军校图片展】“文有上大,武有黄埔”

发布时间: 2024-10-30

7月23日至10月20日,由黄埔军校同学会、中共上海市委统战部指导,上海市黄埔军校同学会、黄埔军校旧址纪念馆主办,上海四行仓库抗战纪念馆协办的烽火岁月 初心如炬——中国共产党人与黄埔军校图片展在上海四行仓库抗战纪念馆三楼临展厅成功举办。展览共计接待观众近20万人次,成为暑期青少年打卡的热门选项之一。展陈中关于“文有上大,武有黄埔”的内容,更是引发了观众浓厚的兴趣。今天,让我们一起来了解红色上大的黄埔情缘。

.jpg)

上海大学与黄埔军校皆诞生于国共两党合作的时代洪流之中,成为了中国革命与建设历程中不可或缺的重要篇章,于文,有上大的“养成建国人才 促进文化事业”,于武,有黄埔的“夙夜匪懈,为民前锋”,“文有上大,武有黄埔”是时人对两所学校的赞誉,更是中国共产党贯彻党的统一战线方针政策的重要体现。

.png)

(郑德荣、王维礼编《中国革命纪事》中记录:1924年7月3日,“陈独秀致函鲍罗廷,介绍上海大学情况。信中说,我们不但为国民党办了一个军校,改组了《民国日报》,而且还举办了一个比军校更大的单位——上海大学。”)

(1949年6月14日,《大公报》刊登上大学生孔另境《旧事新读 —— 怀念革命的摇篮上海大学》,文中写道:“当时有‘武黄埔、文上大’之誉”。)

(上大学生胡允恭所著《金陵丛谈》一书中收录《我所知道的上海大学》,文中写道:“当时,‘文有上大,武有黄埔’之说,颇为确切’”。)

.png)

(上大学生张开元所撰《上海大学》一文中写道:“故时人对于上大与黄埔曾有革命之左右手之称”。)

上海大学是黄埔军校招生秘密报名与考试点

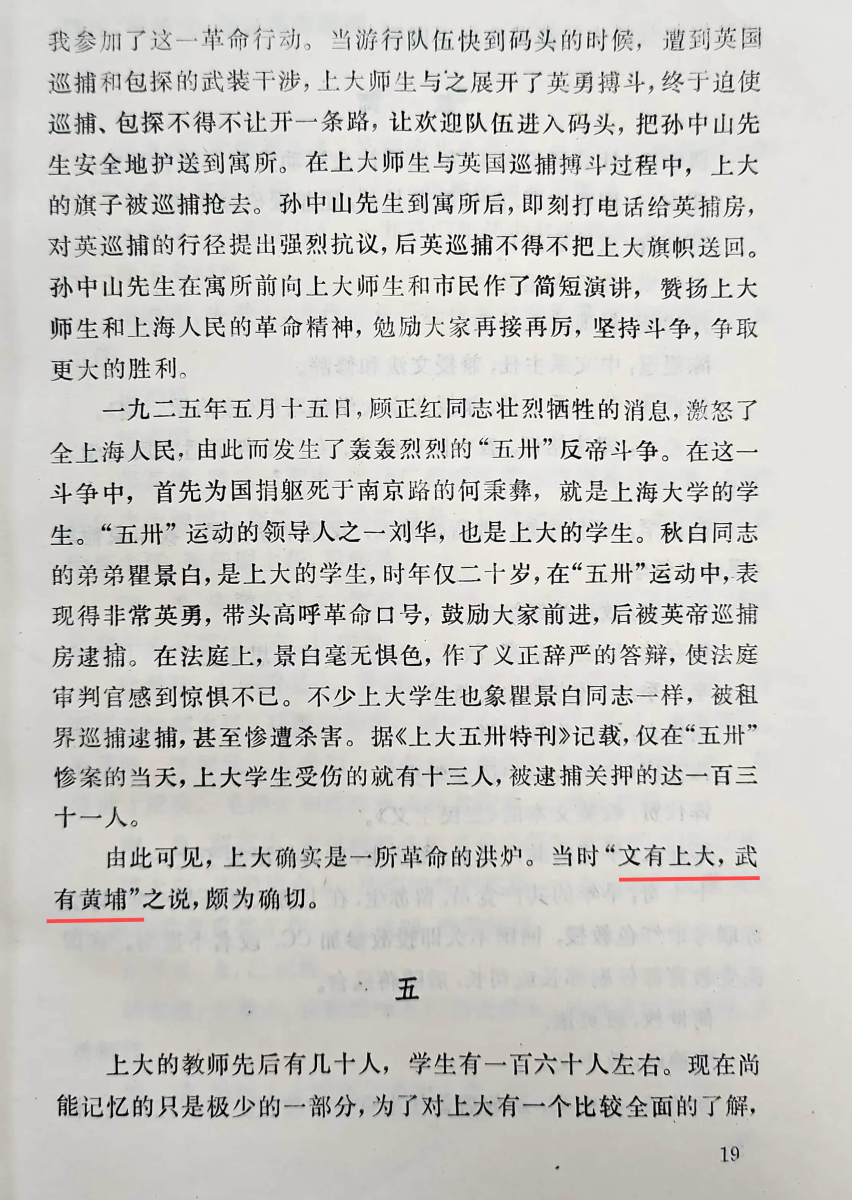

1924年2月28日,国民党上海执行部召开第一次各部联席会议,商讨黄埔军校招生接洽事宜。29日,考生开始报名,上海大学为秘密报名点之一。到3月10日,报名截止,共有186人报名。3月12日下午,国民党上海执行部在上海大学举行了黄埔军校新生录取的考试,应考者有173人,有10多人虽报了名但未来参加考试。上海大学教授施存统、陈望道、恽代英等担任了考试的监考工作。上海大学校长于右任、中国文学系教授叶楚伧及谢持、邓演达、戴季陶等五人负责考试阅卷工作。

上海大学西摩路校门

同年3月13日,国民党上海执行部召开第三次执行委员会议,毛泽东、瞿秋白、汪精卫、叶楚伧、茅祖权、胡汉民等出席。这次会议专门对在上海的黄埔军校招生事宜进行解释和部署。内容包括:招生名额,最大限度录取150名,最低限度则为120名;名额在各个省份的调剂,由于右任、叶楚伧、谢持、邓演达、戴季陶五人在阅卷时酌量分配;在3月底之前安排补考一次,补考主任和补考地点都由执行部决定;补考名额限50名到80名,对于不录取者根据实际情形酌情处理;所有录取者赴广州复试的路费由林焕廷负责办理,电催广州急汇复试学生200余人路费7000元。

《时报》1924年3月14日刊登国民党陆军军官学校借西摩路上海大学考试的消息

3月14日,考试成绩揭晓。实际录取130人,由国民党上海执行部统一安排发放有关证件和赴广州参加复试的路费。同时执行部又布置了补考事宜。3月20日,补考报名截止,报名补考的考生共计264人。3月23日,上海执行部又在中华路勤业女子师范学校举行补考。

关于上海大学作为黄埔军校的报名点和考试场所,并不限在第一期。据学生张开元回忆:“黄埔军校第一期在沪招生,即系本校教职员为之主持,且假本校为考试地点。”。上海大学另一名学生孙仲宇回忆说:“上大对黄埔军校的招生工作是积极协助的。1925年下半年在青云路校内曾帮助黄埔军校秘密招生。应征的各地青年都是通过一定的组织手续介绍报考而后送到广州去。”

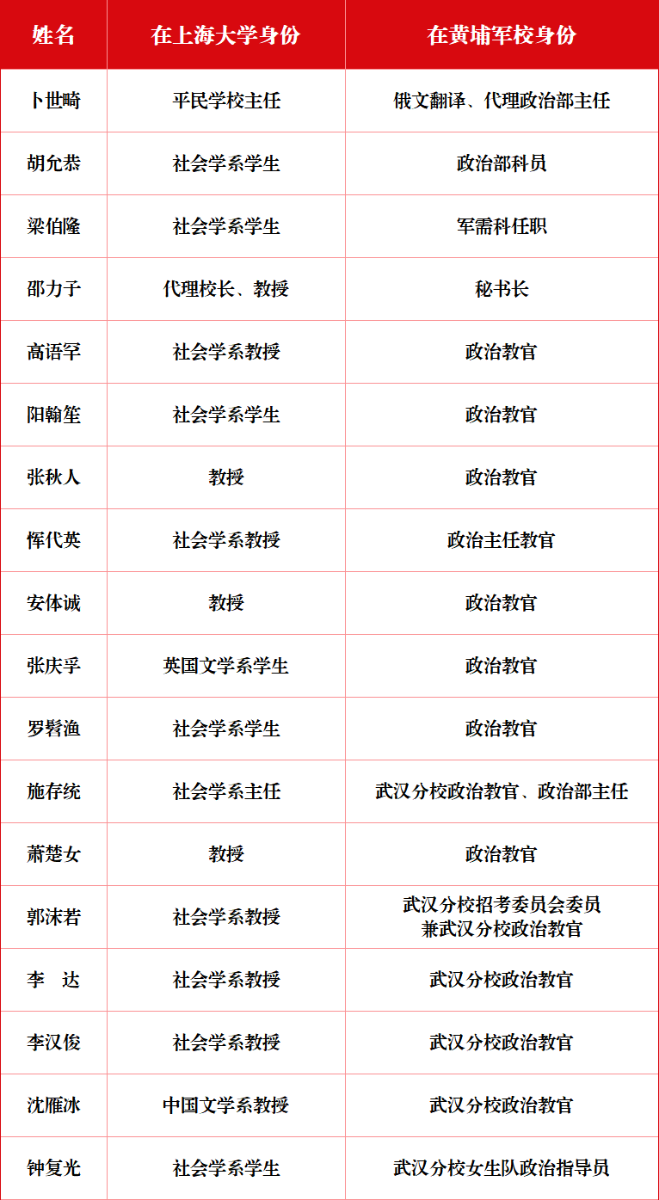

上海大学为黄埔军校输送了大量教职员和学生

在为黄埔军校招募英才的同时,不少上大师生肩负着救国救亡的信念,踏上了前往黄埔的征途。在黄埔,“上大人”积极参与政治教育工作,恽代英、萧楚女、张秋人被誉为“广州三杰”。在东征、北伐和抗日战争战场上,具有“上大人”和“黄埔人”双重身份的勇士们抛头颅洒热血,以其卓越的军事才能和坚定的思想意志,在中华民族复兴的历史上留下了深刻的印记。

曾在黄埔军校任职任教的部分上海大学师生(中共党员)

在黄埔军校学习的部分上海大学学生(中共党员)

.png)